第六步 · 互连

半导体的导电性处于导体与非导体(即绝缘体)之间,这种特性使我们能完全掌控电流。通过基于晶圆的光刻、刻蚀和沉积工艺可以构建出晶体管等元件,但还需要将它们连接起来才能实现电力与信号的发送与接收。

金属因其具有导电性而被用于电路互连。用于半导体的金属需要满足以下条件:

低电阻率:由于金属电路需要传递电流,因此其中的金属应具有较低的电阻。

热化学稳定性:金属互连过程中金属材料的属性必须保持不变。

高可靠性:随着集成电路技术的发展,即便是少量金属互连材料也必须具备足够的耐用性。

制造成本:即使已经满足前面三个条件,材料成本过高的话也无法满足批量生产的需要。互连工艺主要使用铝和铜这两种物质。

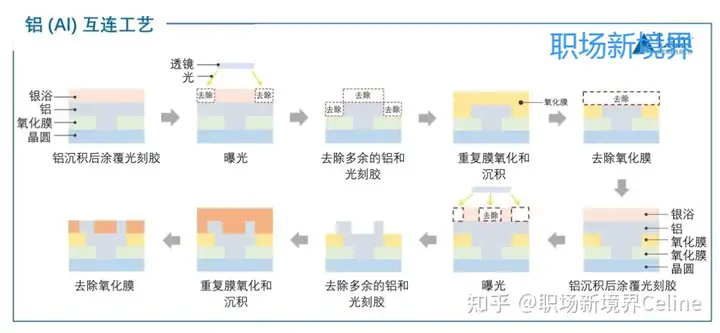

铝互连工艺

铝互连工艺始于铝沉积、光刻胶应用以及曝光与显影,随后通过刻蚀有选择地去除任何多余的铝和光刻胶,然后才能进入氧化过程。前述步骤完成后再不断重复光刻、刻蚀和沉积过程直至完成互连。

除了具有出色的导电性,铝还具有容易光刻、刻蚀和沉积的特点。此外,它的成本较低,与氧化膜粘附的效果也比较好。其缺点是容易腐蚀且熔点较低。另外,为防止铝与硅反应导致连接问题,还需要添加金属沉积物将铝与晶圆隔开,这种沉积物被称为“阻挡金属”。

铝电路是通过沉积形成的。晶圆进入真空腔后,铝颗粒形成的薄膜会附着在晶圆上。这一过程被称为“气相沉积 (VD) ”,包括化学气相沉积和物理气相沉积。

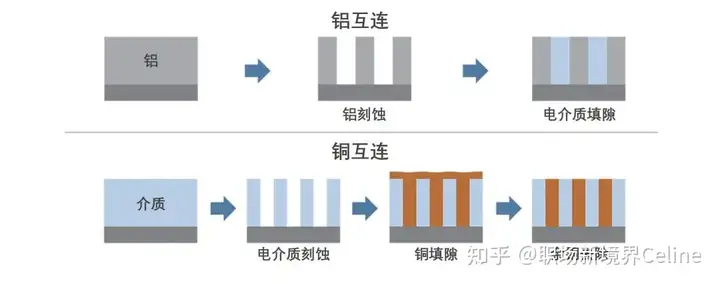

铜互连工艺

随着半导体工艺精密度的提升以及器件尺寸的缩小,铝电路的连接速度和电气特性逐渐无法满足要求,为此我们需要寻找满足尺寸和成本两方面要求的新导体。铜之所以能取代铝的第一个原因就是其电阻更低,因此能实现更快的器件连接速度。其次铜的可靠性更高,因为它比铝更能抵抗电迁移,也就是电流流过金属时发生的金属离子运动。

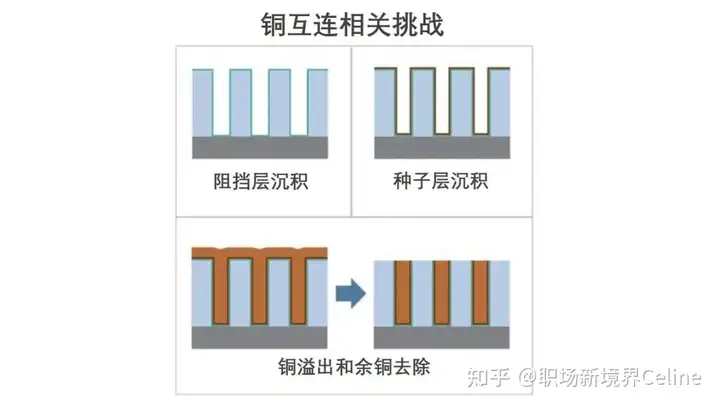

但是,铜不容易形成化合物,因此很难将其气化并从晶圆表面去除。针对这个问题,我们不再去刻蚀铜,而是沉积和刻蚀介电材料,这样就可以在需要的地方形成由沟道和通路孔组成的金属线路图形,之后再将铜填入前述“图形”即可实现互连,而最后的填入过程被称为“镶嵌工艺”。

随着铜原子不断扩散至电介质,后者的绝缘性会降低并产生阻挡铜原子继续扩散的阻挡层。之后阻挡层上会形成很薄的铜种子层。到这一步之后就可以进行电镀,也就是用铜填充高深宽比的图形。填充后多余的铜可以用金属化学机械抛光 (CMP) 方法去除,完成后即可沉积氧化膜,多余的膜则用光刻和刻蚀工艺去除即可。前述整个过程需要不断重复直至完成铜互连为止。

通过上述对比可以看出,铜互连和铝互连的区别在于,多余的铜是通过金属CMP而非刻蚀去除的。

第七步 测试

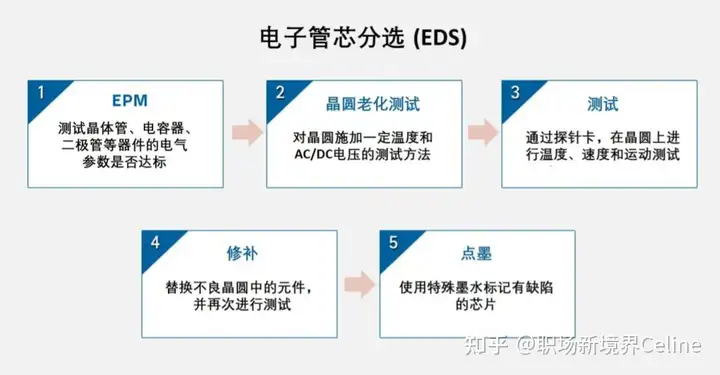

测试的主要目标是检验半导体芯片的质量是否达到一定标准,从而消除不良产品、并提高芯片的可靠性。另外,经测试有缺陷的产品不会进入封装步骤,有助于节省成本和时间。电子管芯分选 (EDS) 就是一种针对晶圆的测试方法。

测试的主要目标是检验半导体芯片的质量是否达到一定标准,从而消除不良产品、并提高芯片的可靠性。另外,经测试有缺陷的产品不会进入封装步骤,有助于节省成本和时间。电子管芯分选 (EDS) 就是一种针对晶圆的测试方法。

EDS是一种检验晶圆状态中各芯片的电气特性并由此提升半导体良率的工艺。EDS可分为五步,具体如下 :

01.电气参数监控 (EPM)

EPM是半导体芯片测试的第一步。该步骤将对半导体集成电路需要用到的每个器件(包括晶体管、电容器和二极管)进行测试,确保其电气参数达标。EPM的主要作用是提供测得的电气特性数据,这些数据将被用于提高半导体制造工艺的效率和产品性能(并非检测不良产品)。

02.晶圆老化测试

半导体不良率来自两个方面,即制造缺陷的比率(早期较高)和之后整个生命周期发生缺陷的比率。晶圆老化测试是指将晶圆置于一定的温度和AC/DC电压下进行测试,由此找出其中可能在早期发生缺陷的产品,也就是说通过发现潜在缺陷来提升最终产品的可靠性。

03.检测

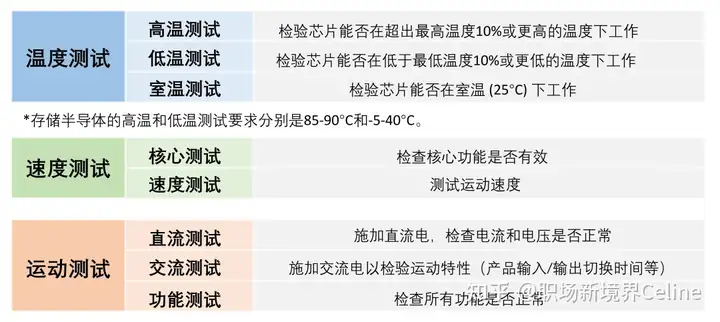

老化测试完成后就需要用探针卡将半导体芯片连接到测试装置,之后就可以对晶圆进行温度、速度和运动测试以检验相关半导体功能。具体测试步骤的说明请见表格。

04.修补

修补是最重要的测试步骤,因为某些不良芯片是可以修复的,只需替换掉其中存在问题的元件即可。

05.点墨

未能通过电气测试的芯片已经在之前几个步骤中被分拣出来,但还需要加上标记才能区分它们。过去我们需要用特殊墨水标记有缺陷的芯片,保证它们用肉眼即可识别,如今则是由系统根据测试数据值自动进行分拣。